九省通衢游學散記

7月12-17日,霍邱一中組織師生赴“九省通衢”武漢市參加了中國科協(xié)和教育部聯(lián)合發(fā)起的“高校科學營”武漢大學分營活動。

7月13日,武漢大學科學營拉開帷幕,開啟了為期一周的科學之旅。一中師生和來自全國各地的學生一起聆聽了李德仁院士的精彩報告,與武漢大學科創(chuàng)達人面對面交流,參觀了國家重點實驗室、湖北植物園,賞析了科普視頻,參加了科普辯論賽,領略了富有楚天文化特色的湖北省博物館。

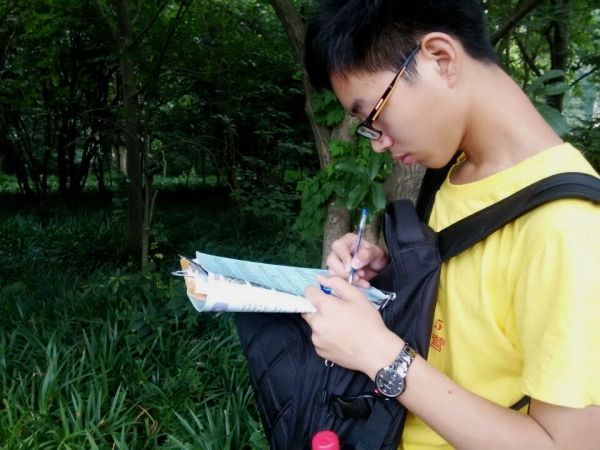

游武漢植物園

7月14日—16日,一中師生游覽了武漢植物園。

中國科學院武漢植物園坐落于武漢東湖之濱、磨山南麓,是國家AAAA級風景旅游區(qū)。園區(qū)內(nèi)建有牡丹園、杜鵑園、山茶園、梅園、藥園、竹園等十多個各具特色的專類植物園和別具風格的園林景區(qū)。

剛邁進熱帶雨林溫室展館,師生們就眼前一亮,一片難得一見的熱帶、亞熱帶風光躍入眼簾。很多同學都驚叫了起來:“看,好美!”,情不自禁地歡呼雀躍。放眼望去:山巖陡峭,沙地綿延,瀑布飛掛,植物枝繁葉茂,薄霧繚繞在郁郁蔥蔥的叢林上空,館內(nèi)熱帶風情濃郁:棕櫚參天,香蕉、木瓜、楊桃、釋迦、蓮霧、龍眼、荔枝不可勝數(shù)……奇幻的“熱帶雨林”里面“客居”著許多來自南方的熱帶果樹。大家漫步館內(nèi),快樂寫在臉上。同學們一邊催著別人快給他們拍照,一邊輕輕地撫摸著身邊的果樹那蟠龍似遒勁的枝干與枝干上精致、玲瓏的果實。此外,溫室內(nèi)還設有沙漠展示區(qū),其中來自美洲高達5米的仙人掌科植物武倫柱,盡顯沙漠植物本色,成了師生拍照、議論的一個焦點。

這里有華中地區(qū)最大的水云澗景區(qū)--人造室外霧區(qū),飄忽不定的霧靄在草叢林隙間彌漫,它的建成對園內(nèi)的蕨類植物、蔭生植物、巖石植物等植物種類以及生物多樣性方面都起到了很好的保護作用。霧噴經(jīng)過多層凈化,能優(yōu)化空氣質(zhì)量,去除空氣中的雜質(zhì),還能產(chǎn)生一種神奇的物質(zhì)——負氧離子,它的含量是正常空氣的50倍以上,能增強人體的免疫功能有益身體健康。徜徉其間,師生們體會到一種仿佛置身于仙境、飄飄然回歸自然的全新感覺。

武漢植物園收集栽培了以華中地區(qū)資源植物和我國內(nèi)陸水生植物為主的各類植物7500余種,是華中地區(qū)最豐富的植物物種多樣性與種質(zhì)資源保存基地,擁有世界上最大的獼猴桃種質(zhì)資源庫和東亞最大的水生植物資源圃。

訪湖北博物館

7月17日,一中師生參觀了湖北省博物館。

在館外,師生們見識到了長龍一般排隊等待進場的人群(里面不乏各色外國人),也領教了該博物館“正面像”的那種難言的震撼力——館區(qū)總體布局高度體現(xiàn)了古代楚國建筑的中軸對稱、“一臺一殿”、“多臺成組”、“多組成群”的高臺建筑布局格式。建筑外墻為淺灰色花崗石裝飾,屋面用深藍灰色琉璃瓦鋪裝,具濃郁楚風。室外環(huán)境按景觀式、園林式的特點進行布局,通過雕塑小品、休息庭院、園林綠化、配套的綜合服務設施等形式,營造出與博物館主體建筑配套的歷史文化氛圍。

館區(qū)內(nèi)的綜合陳列館、楚文化館、編鐘館等高臺基、寬屋檐、大坡面屋頂?shù)姆鹿沤ㄖ愣αⅲ瑯嫵梢粋€碩大無比的“品”字。

湖北省博物館有各類文物、標本20萬余件(套),其中一級文物近千件(套)。藏品絕大多數(shù)來自考古發(fā)掘和各地征集,其中以出土文物為主,既有濃郁、鮮明的地方色彩,又具有時代特征,基本反映著湖北地區(qū)古代文化的面貌。踩著厚厚的地毯,流連于歷代精品之間,那巧奪天工的藝術構思,殘留在文物上尚可看出的華麗色彩,標志著年代久遠的缺損或裂隙,都讓大家為之深深感嘆。

在20余萬件藏品中,不少是稀有珍品和重要的科學資料。如新石器時代京山屈家?guī)X文化的蛋殼彩陶紡輪;天門石家河遺址出土的玉人、玉鷹;盤龍城商代遺址和墓葬出土的大玉戈及銅鼎、銅鉞;隨縣戰(zhàn)國曾侯乙墓出土的編鐘青銅器群及16節(jié)透雕龍鳳玉佩、28宿天文圖像衣箱;云夢睡虎地出土的秦代法律文書竹簡等。館中江陵楚墓出土的彩繪木雕鳥獸座屏,荊門包山大冢出土的楚國“聘禮行迎圖”漆畫與楚國司法文書竹簡,云夢睡虎地出上的秦代法律文書竹簡,及武昌土地堂出土的南朝青瓷仰覆蓮花尊等均有極高的歷史、科學、藝術價值;又如隋大業(yè)四年(公元608年)的敦煌寫經(jīng),明清書繪大師江夏派吳偉,“吳門四家”沈周、文征明、仇英,松江派董其昌、陳繼儒,“八大山人”朱耷,“揚州八怪”金農(nóng)、鄭燮、黃慎及張裕釗、楊守敬等諸家的墨跡,都屬稀世珍品。如辛亥革命武昌首義時十八星軍旗,著名革命先烈和革命領袖惲代英、陳潭秋、施洋、毛澤東、劉少奇、周恩來、董必武等人的遺物、紀念物。

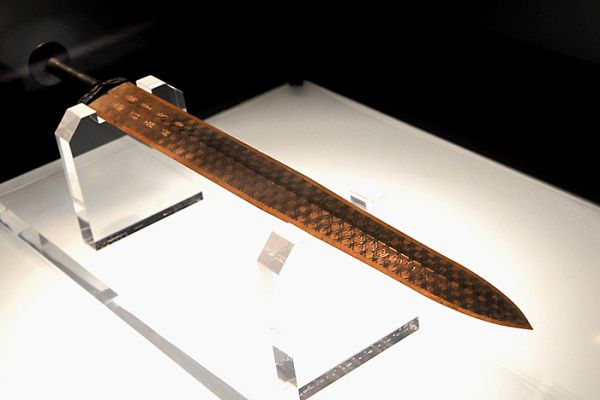

四大鎮(zhèn)館之寶為:越王勾踐劍、曾侯乙編鐘、鄖縣人頭骨化石、元青花四愛圖梅瓶。在這四寶前,師生員工逗留徘徊了近一個小時,反復端詳,閱讀其解說詞,拍照、與其留影,久久不忍離去。

其中的越王勾踐劍,制作時期為春秋晚期,千年不銹,由許多小暗格組成。1965年江陵望山1號墓出土,長55.7厘米。劍身中脊起棱,滿飾黑色菱形花紋。正面近格處刻有兩行八字鳥篆銘文:“越王勾踐,自作用劍”。劍格兩面鑄有幾何形圖案花紋,正面花紋內(nèi)嵌藍色琉璃,背面花紋內(nèi)嵌綠松石。柄圓莖無箍,劍首外翻卷成圓箍形,內(nèi)有11道同心圓圈。劍刃薄且鋒利,毫無銹蝕,至今仍寒光襲人。經(jīng)過無損科學檢測,其主要合金成分為銅、錫、鉛、鐵、硫等。花紋處含硫高,因為硫化銅可防銹。此劍鑄造精良,形態(tài)優(yōu)美,實屬稀世珍品。

元青花四愛圖梅瓶,2006年鐘祥市明朝郢靖王墓出土,郢靖王朱棟,明太祖朱元璋第二十四子,明朝第一代亦為唯一一代郢王。梅瓶高38.7厘米,口徑6.4厘米,底徑13厘米。瓶身肩部飾鳳穿牡丹;腹部飾青花“四愛圖”,即王羲之愛蘭,陶淵明愛菊,周敦頤愛蓮,林和靖愛梅、鶴;足部飾仰覆蓮紋。三層紋樣以卷草紋、錦帶紋為界。白釉泛青,色彩清脆艷麗,是罕見的經(jīng)科學發(fā)掘出土的元青花精品。它是郢靖王妃郭氏珍愛之物,見證了這位王妃為夫殉情的凄婉故事。據(jù)記載郢王去世后,郭氏對鏡梳妝后自盡,與夫君合葬,生前珍愛的四愛圖梅瓶成為其陪葬品。該器物為江西景德鎮(zhèn)窯燒造,器型豪放,胎體厚重,青料濃郁,所繪圖案構圖嚴謹,題材獨特,畫工細膩,優(yōu)雅精致,表明我國青花工藝在元代已達到相當高的水平。

當大家走出大門,回首望去,宏偉的博物館依舊是帶著沉穩(wěn)的古代楚國建筑基調(diào),安然佇立在陽光燦爛的藍天下,給人高山仰止之感。